Kontakte/Links

Straß/Jahrestreff

Wallstein

Kreis Jägerndorf

Geschichte

Vertreibung/Krieg

Literatur/Bilder

Erzähl./Dialekt

Um den Altvater

|

Der mittlere Ausläufer, der sich zwischen Verlorenwasser und Groß-Wallstein hinzog, trat in das Ortsgebiet in einer Seehöhe von 746 m ein. Der dritte Ausläufer im Osten von Wallstein gelegen, stieg im Salerberg noch zu einer Höhe von 696. Der tiefste Punkt, 476 m Seehöhe, war da zu suchen, wo die vereinigten Bäche von Wallstein und Verlorenwasser (Wenn man vom obersten Haus von Verlorenwasser ein Stückchen talabwärts geht, gelangt man bald zu jener Stelle, wo das Wasser des Dorfbaches bei niedrigem Wasserstand gänzlich "verloren" geht und ungefähr einen halben Kilometer unterirdisch fließt, dann erst im Niederdorfe von Verlorenwasser wieder zum Vorschein zu kommen, daher der Name "Verlorenwasser".) unter dem Namen Wallstein Wasser in das Heinzendorfer Gemeindegebiet eintraten. Der Höhenunterschied auf dem Wallsteiner Ortsgebiet betrug daher 317 m. Was die Bewässerung betraf, so kamen hier nur die bereits erwähnten beiden Bäche von Wallstein und Verlorenwasser in Betracht, die sich im Niederdorfe vereinigten. Hier befand sich eine Mühle mit Turbinenbetrieb. Von der Mühle weg floß der Bach nach 1,5 km langem Laufe der Goldoppa zu.

Die Bodenbeschaffenheit war von keiner besonderen Güte, denn der wenig tiefe, lehmig Sandboden ruhte entweder auf Urtonschiefer oder auf Grauwackenfelsen und war vorherrschend mit den Güteklassen 5 und 6 bewertet. Der mit großem Fleiße bearbeitete Boden wurde bis zu einem Drittel mit Futterpflanzen bestellt, da die Rinderzucht verhältnismäßig ein besseres Ergebnis als der Ackerbau abwarf. Es wurde daher seit den letzten Jahrzehnten die Viehzucht in verstärktem Maße betrieben, besonders seitdem man die heimische Gebirgsrasse mit der Kuhländer Rasse mit Erfolg kreuzte. Viehbestand nach amtlicher Zählung in den Jahren 1914, 1918 und 1921: Pferde 36,21,28; Rinder 523,472,441; Ziegen 106,118,120; Schweine 195,135,120. Von den Getreidearten kamen Hafer, Roggen, Gerste und seit dem ersten Weltkrieg mit Erfolg sogar Weizen zum Anbau, außerdem wurden noch Kartoffel, das Hauptnahrungsmittel der Bewohner, angepflanzt. Auch die Gärten brachten geringe Ernten, da der Obstbau wegen des rauhen Klimas weniger lohnend war und von den gewöhnlichen Gemüsearten nur soviel angebaut wurde, als der eigene Bedarf es erforderte. Nach der Ackerfläche hatte fast jeder zuviel Vieh. Es wurde jeder Rand und Weg, alle "unproduktiven" Grünflächen abgemäht. Besonders die Bauernfrauen aus Kleinwallstein (die Besitze waren meistens klein, viele Männer gingen periodisch zur Herrschaft Holz fällen) holten fast täglich zusätzlich in großen Säcken Gras aus dem Wald und trugen es auf dem Rücken nach Hause. Das Gras wurde im Wald parzellenweise von der Herrschaft verkauft.

Die gesamte Gemeindefläche betrug 789,96 ha. Davon entfielen rund 561 ha auf Äcker, 51 ha auf Wiesen, 2 ha auf Gärten, 15 ha auf Hutweiden, 120 ha auf Wald, 4 a auf den Mühlteich und 40 ha auf steuerfreie Flächen. Nachdem die Herrschaft von Olbersdorf 75,62 ha besaß, verblieb ein bäuerlicher Besitz von 714,34 ha, der sich auf Gemeindebesitz mit rd. 24,70 ha und auf Bauerngründe, Gärtler und Häusler verteilte. Ein größerer Besitz von 120 Joch war die Erbrichterei. Diese wurde 1912 stückweise zum Verkauf gebracht. Im Jahre 1910 zählte man in Groß-Wallstein 72 Häuser mit 430 Einwohner, in Klein-Wallstein 15 Häuser mit 92 Einwohner und in Verlorenwasser 38 Häuser mit 195 Einwohner, zusammen 125 Häuser mit 580 Personen, von denen 293 männlichen und 287 weiblichen Geschlechts waren. 572 waren katholisch und 8 evangelisch. Alle Bürger waren der Nationalität nach Deutsche. Die Einwohnerzahl ging innerhalb 40 Jahren stetig zurück. 1870 hatte Wallstein 895 Einwohner, 1880 (847), 1890 (717), 1900 (657), 1910 (580). Diese Landflucht hing zum großen Teil mit dem Niedergang der Leinenindustrie, der Bleicherei und des Garnhandels in den 60er Jahren des neunzehnten Jahrhunderts zusammen. Nach der Volkszählung von 1921 betrug die Einwohnerzahl 546. 1939 waren nur noch 494 Bewohner im Ort.

Die Gebäude in der Gemeinde waren alle in den letzten zwanzig Jahren vor der Vertreibung generell erneuert, etwa zwanzig neu gebaut. Die Dächer durchwegs in Ordnung, viele mit Eternit und Schiefer gedeckt. Nur noch wenige Schindeldächer waren zu sehen. Viele hatten auch einzelne Gebäudeteile erneuert, fast alle mit Wasserleitung oder Pumpe und fürs Vieh gab es Selbstränken. Die Stallungen gepflastert und die Jauche in Gruben gefasst (Quelle: Rudolf Heinisch, Mühle GW Nr.49)

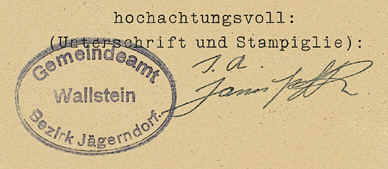

Die öffentlichen Gemeindeangelegenheiten wurden von einem 15gliederigen Gemeindeausschusse besorgt, an dessen Spitze ein Gemeindevorsteher, ein Stellvertreter und drei Gemeinderäte standen. Seit der Vereinigung der Ortschaften Groß-Wallstein, Klein- Wallstein und Verlorenwasser in 1850 waren folgende Gemeindevorsteher durch Wahl hervorgegangen: Josef Freitag 1850-1860, Ferdinand Hampel 1860-1863, Josef Heinisch 1863-1866, Alois Kunisch 1866-1870, Franz Titze 1870-1872, Franz Titze 1872-1873, Alois Kunisch 1873-1876, Reinhard Titze 1876-1879, Josef Schittenhelm 1879-1882, Eduard Heinisch 1882-1885, Alois Kunisch 1885-1891, Johann Titze 1891-1897, Josef Heinisch 1897-1900, Johann Titze 1900-1903, Josef Heinisch 1903-1916, Alois Appel 1916-1925, Alois Schittenhelm 1925-1926, Alois Appel 1926-1928, Josef Hofmann 1928-1938, Reinhard Schittenhelm 1938-1945

Wallstein war ein Postbestellort des Postamtes Heinzendorf, mit dem auch eine Telegraphen- und Telefonstelle verbunden war. Die nächstgelegene, 6 km entfernte Eisenbahnstation war Olbersdorf. Der Verkehr Wallstein mit den Nachbarorten wurde nur durch Verbindungswege hergestellt. Ein solcher zweigte von der Olbersdorf-Hermannstädter Bezirksstraße in Heinzendorf nach Groß-Wallstein ab. Im Niederdorfe, bei der zu Nr. 46 gehörigen Kapelle, teilte sich der Weg so, dass der Hauptzweig des Dorfweges durch Groß-Wallstein und Klein-Wallstein und in seiner weiteren Verlängerung über Kuhberg einerseits nach Johannesthal, anderseits nach Hennersdorf führte. Der andere Dorfweg führte von der erwähnten Kapelle durch den sogenannten Winkel nach Verlorenwasser, wo er sich dann als Wald- und Verbindungsweg in westlicher Richtung nach Ober-Hermannstadt und in nordwestlicher Richtung nach Petersdorf weiter fortsetzte. Außerdem führten noch Verbindungswege vom Winkel nach Langwasser und von Klein-Wallstein über Erdmannsgrund nach Damasko und Röwersdorf.

|

Wallstein ist im äußersten Norden

des Jägerndorfer Schulbezirkes gelegen. Es gehörten zu derselben die

Ortschaften Groß-Wallstein, Klein-Wallstein und Verlorenwasser, die zusammen

auch eine Kirchen- und Schulgemeinde bildeten.

Das durchwegs gebirgige Ortsgebiet

hatte eine Gesamtfläche von 789 ha 96 a und grenzte im Norden an Hennersdorf,

im Norden und Nordosten an Röwersdorf, im Osten an Röwersdorf und Heinzendorf,

im Süden an Heinzendorf und im Westen an Alt- und

Neu-Langwasser. Drei

Bergrücken, zu den Ausläufern des Urlichzuges gehörig, traten von

Norden her in das Ortsgebiet ein; der westliche auf dem Katastralgrunde von

Verlorenwasser gelegen, erreichte in der

Wallstein ist im äußersten Norden

des Jägerndorfer Schulbezirkes gelegen. Es gehörten zu derselben die

Ortschaften Groß-Wallstein, Klein-Wallstein und Verlorenwasser, die zusammen

auch eine Kirchen- und Schulgemeinde bildeten.

Das durchwegs gebirgige Ortsgebiet

hatte eine Gesamtfläche von 789 ha 96 a und grenzte im Norden an Hennersdorf,

im Norden und Nordosten an Röwersdorf, im Osten an Röwersdorf und Heinzendorf,

im Süden an Heinzendorf und im Westen an Alt- und

Neu-Langwasser. Drei

Bergrücken, zu den Ausläufern des Urlichzuges gehörig, traten von

Norden her in das Ortsgebiet ein; der westliche auf dem Katastralgrunde von

Verlorenwasser gelegen, erreichte in der